ブログ

「科学三昧 in あいち2024」で研究発表を行いました

名大MIRAI GSC活動ブログをご覧のみなさま,こんにちは。

今回は「科学三昧inあいち」での研究発表の様子について,ご紹介します。

科学三昧 in あいち2024

日時:令和6年12月25日(水)9:40~16:00

場所:自然科学研究機構岡崎コンファレンスセンター

名大MIRAI GSCからは,口頭発表1件,ポスター発表8件の発表を行いました。

口頭発表

「Complex real-time behavioral control in even very small insect ~The Existence of Auditory Feedback in Insects Unraveled from the Drosophila melanogaster~(0.1寸の虫にもある複雑なリアルタイムの行動制御~キイロショウジョウバエからひも解く昆虫における聴覚フィードバックの存在~)」

発表者:岡崎高校2年,沼津東高校2年のお二人

研究室:名古屋大学大学院 理学研究科 脳回路構造学グループ

概要:従来昆虫の行動は本能に基づく機械的なものとされ、聴覚フィードバックの存在は未解明である。そこでキイロショウジョウバエのオスの求愛歌に着目し、昆虫における聴覚フィードバックの存在と行動制御の仕組みを解明することを目的とした。触覚切除で聴覚を阻害した個体と未切除の個体の比較実験と解析により、昆虫における聴覚フィードバックの存在と、それが歌の制御に関与する可能性を示した。本研究は昆虫も人などと同様即時のフィードバックを伴う複雑な行動をしている可能性を示した点で大きな意義がある。

ポスター発表

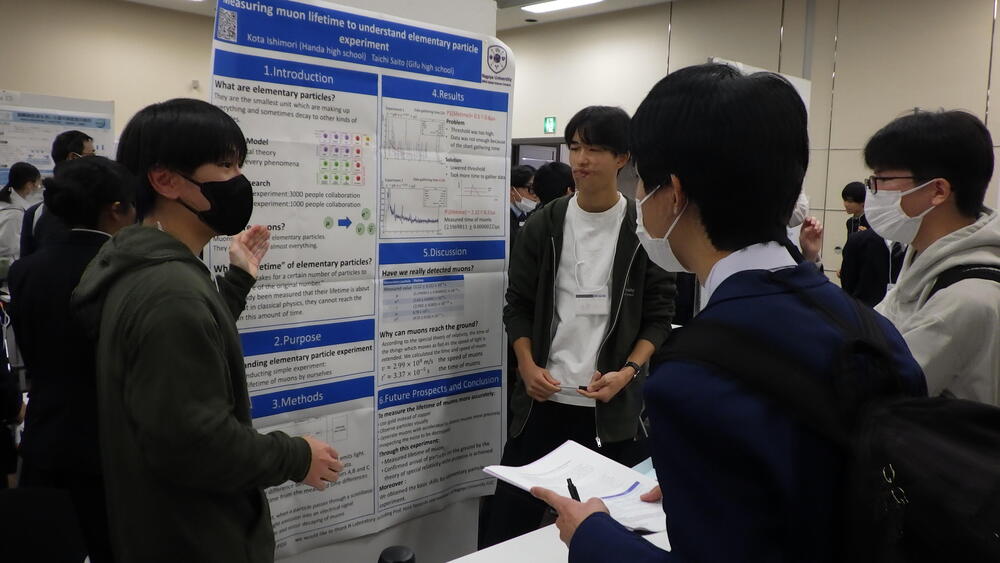

「Measuring the lifetime of muons to understand experiments of elementary particles(ミュー粒子の寿命測定を通じた素粒子実験の理解)」

発表者:半田高校2年,岐阜高校2年のお二人

研究室:名古屋大学大学院 理学研究科 高エネルギー素粒子物理研究室

概要:現在、素粒子実験は宇宙を解き明かすため世界中で大規模かつ高度に行われている。高度な素粒子の世界を体感すべく、自ら実験装置を組み立てミュー粒子の寿命測定を行った。ミュー粒子とは素粒子の一種で、電子と似た性質を持つ。また、高い貫通力を持つため屋内でも検出ができる。この寿命を測定し粒子の体感時間と速さを特殊相対性理論を用いて計算した。結果文献値に近い値での寿命測定に成功し、ミュー粒子の具体的な速さと体感時間を計算した。さらに素粒子実験に必要な知識やチームワークを得ることができた。

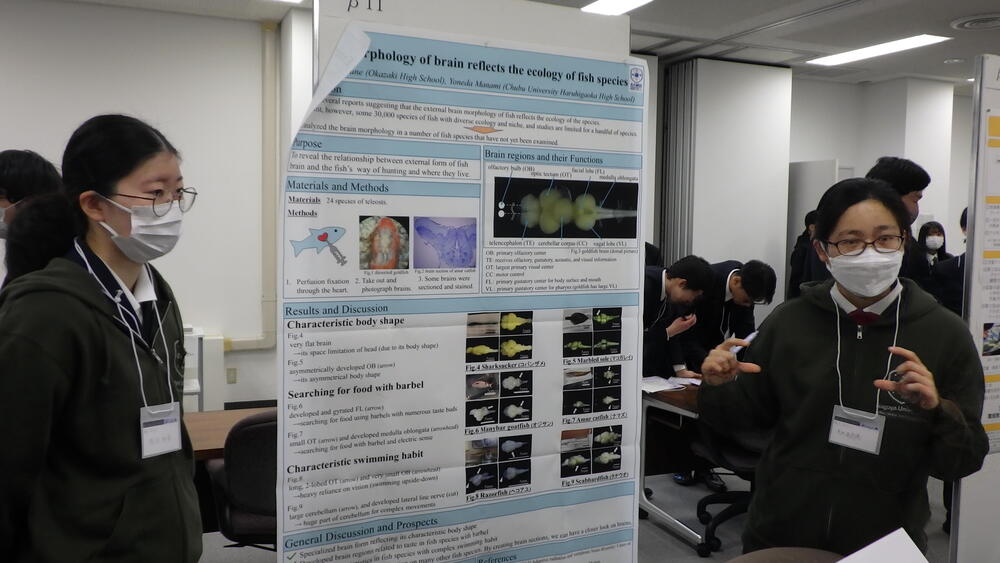

「External morphology of brain reflects the ecology of fish species(魚の脳形態と生態の関係性)」

発表者:岡崎高校2年,中部大学春日丘高校2年のお二人

研究室:名古屋大学大学院 生命農学研究科 動物科学専攻 水圏動物学研究室

概要:硬骨魚類は約30,000種と非常に多くの種が存在するが、研究された種は少ない。そこで、脳の外部形態と生態や生息環境との間にどのような関係があるのかを明らかにすることを目的として、24種24個体の硬骨魚類を解剖した。灌流固定後に脳を取り出し、脳の外部形態を背側面、外側面、腹側面の三面から実体顕微鏡で撮影した。結果として、その種にとって重要な感覚を処理する脳領域が大きい傾向がみられた。今回は生態から脳形態を推測することにとどまったが、種数を増やし脳から生態を推測することを目指したい。

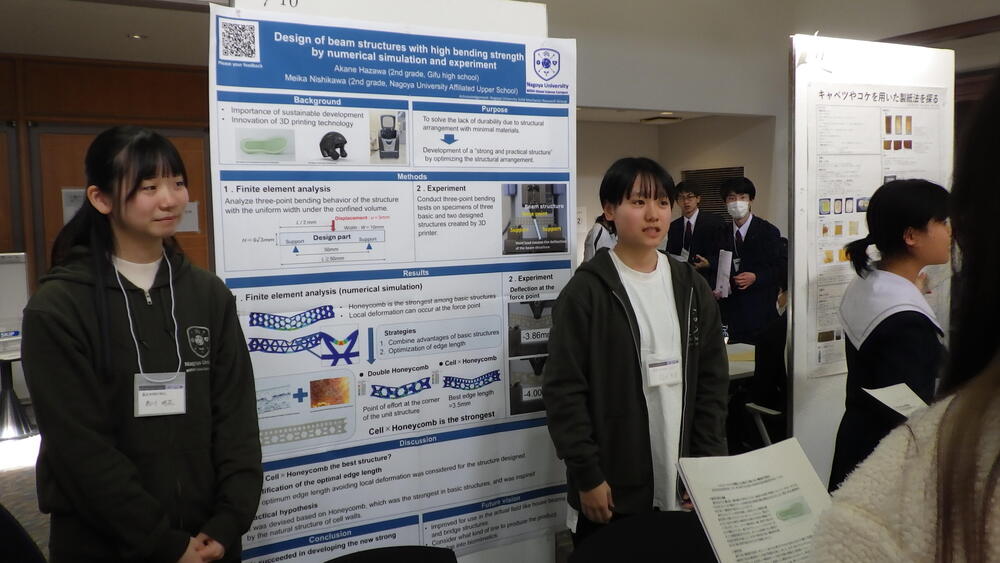

「Design of beam structures with high bending strength by numerical simulation and experiment(シミュレーョンと実験による曲げに強いはり構造の設計)」

発表者:名古屋大学教育学部附属高校2年,岐阜高校2年のお二人

研究室:名古屋大学大学院 工学研究科 機械システム工学専攻 固体力学研究グループ

概要:世界では、限りある材料を効果的に活用する持続可能な開発が重視されています。私たちはこの流行のなかで、シミュレーションと実験を用いて、最小限の材料による丈夫なはり構造を設計しました。具体的には、強度に関わる曲げに着目し、シミュレーションによって既存の曲げに強い構造の強度を調べました。そして、その結果をもとに独自に考案した構造が優れた強度を有することを確認しました。さらに、3Dプリンターで作製した構造の曲げ実験を行い、考案した構造が実際に優れた構造であることを証明できました。

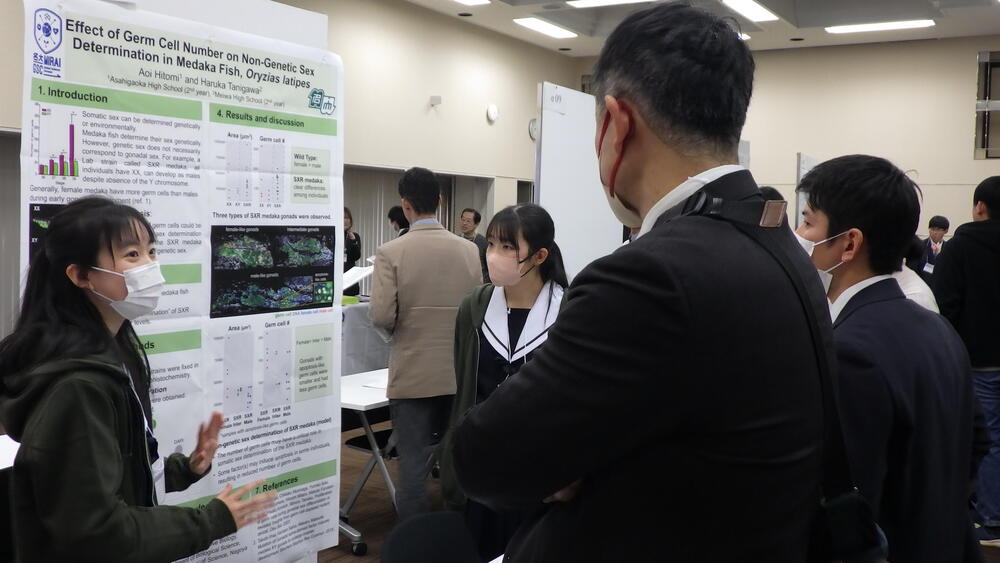

「Effect of Germ Cell Number on Non-genetic Sex Determination in Medaka Fish, Oryzias Latipes(遺伝子が全てでない生殖細胞数から迫るメダカの性決定)」

発表者:旭丘高校2年,明和高校2年のお二人

研究室:名古屋大学大学院 理学研究科 生殖生物学グループ

概要:SXRメダカは、Y染色体を消失しているにも関わらずオスを発生させる。我々は生殖細胞が遺伝子に依存しない性決定に重要であると考えた。生殖腺を観察したところ、野生型ではXXとXYのあいだで生殖細胞数に明確な差が見られたのに対し、SXRメダカ(全てXX)は個体間にばらつきが認められた。さらに、一部の個体ではアポトーシス様細胞が確認された。先行研究において生殖細胞はメス化を促すことが示されており、SXRメダカでは、アポトーシスによる生殖細胞数の調節を介して、性分化が制御されている可能性が示唆された。

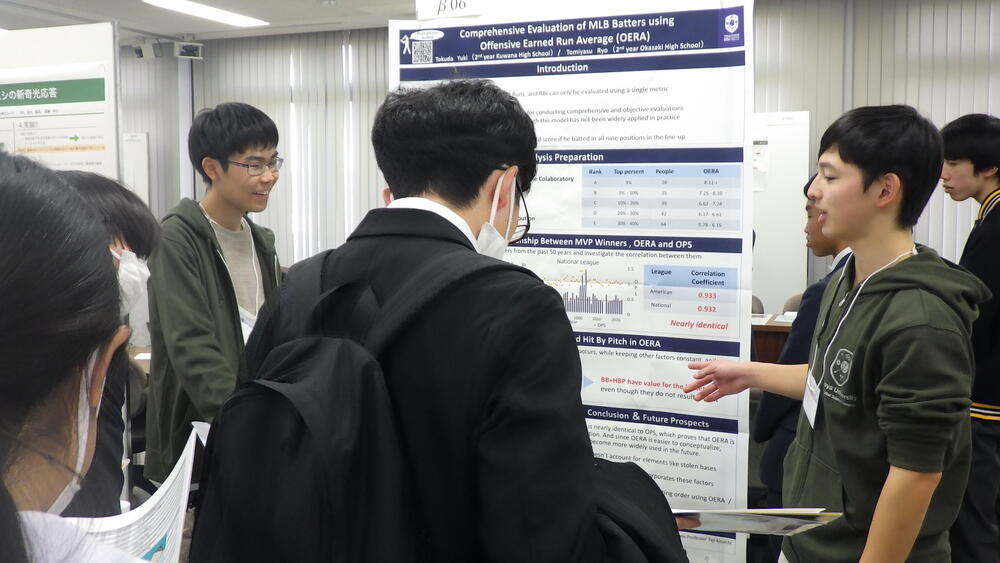

「Comprehensive Evaluation of MLB Batters using OERA(OERAを用いたMLB打者の総合評価)」

発表者:岡崎高校2年,桑名高校2年のお二人

研究室:名古屋大学大学院 工学研究科 機械システム工学専攻 データ駆動システムグループ

概要:近年野球の戦略に統計的手法を取り入れる傾向にありますが、打率や出塁率など、特徴的な選手ばかりを評価してしまう評価も見られます。そこで今回は、その打者が何点のポテンシャルがある選手なのかを表すOERAという指標を用いて、打者を評価していきます。これにより、野球の攻撃において最も重要な部分である得点への貢献度合いを正確に表し、公平な評価が可能になりました。また、MVP選手の素晴らしさや優勝チームの打順の傾向を定量的に評価できるようになりました。

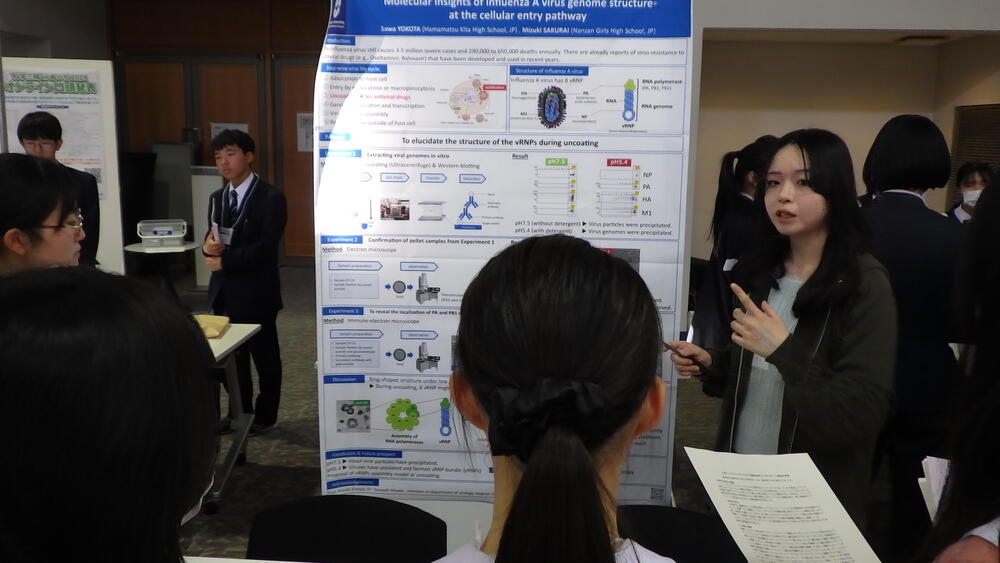

「Molecular insights of Influenza A virus genome structure at the cellular entry pathway(インフルエンザウイルスの感染作用メカニズムの解明)」

発表者:南山高校女子部2年,浜松北高校2年のお二人

研究室:名古屋大学大学院 医学系研究科 ウイルス学研究室

概要:本研究はインフルエンザウイルスの脱殻時におけるvRNPsの構造解明を目的とした。中性及び酸性条件下におけるWestern blotting、電子顕微鏡観察により、酸性条件下では、8本のvRNPが集合してvRNPsを形成することが示された。さらに免疫電子顕微鏡で観察された50~100nmの塊状の構造体からvRNPsの予想モデル図を作成した。今後はこのvRNPs構造の詳細を、電子顕微鏡トモグラフィーやクライオ電子顕微鏡を用いて立体的に観察する実験を行う予定である。

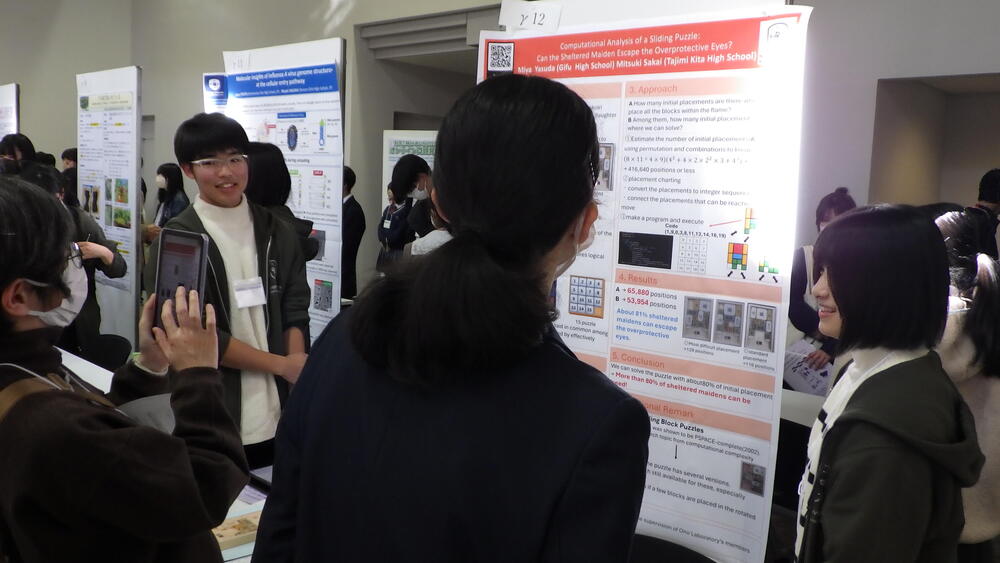

「Computational Analysis of a Sliding Puzzle: Can the Sheltered Maiden Escape the Overprotective Eyes?(箱入り娘は本当に箱入りなのか?)」

発表者:岐阜高校2年,多治見北高校2年のお二人

研究室:名古屋大学大学院 情報学研究科 数理情報学専攻 小野研究室

概要:「箱入り娘」は4種10個の長方形・正方形状のコマがほぼびっしりと詰められた5×6マスの箱において,各コマをスライドさせることにより娘と呼ばれるコマを脱出口に導くパズルである.難易度が高く,初期配置からの娘の脱出は一見到底不可能に見えるにも関わらず可能であることから,我々は娘が真に脱出不可能な配置にどのようなものがどの程度あるのかに興味を持った.本研究では合法配置の数え上げアルゴリズム・脱出可能判定アルゴリズムを設計適用し,全合法配置数とそのうちの脱出可能配置数を明らかにする.

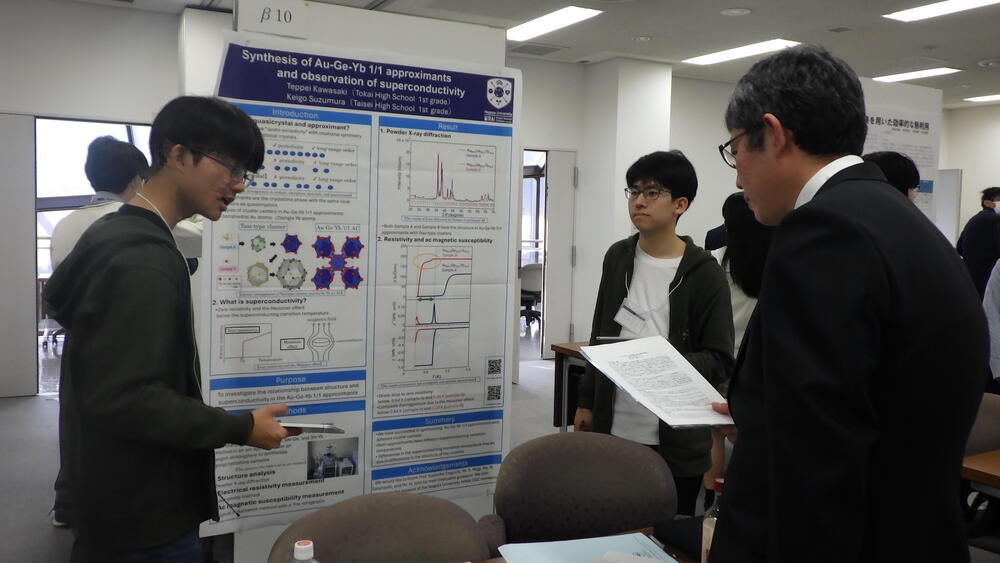

「Construct and observation of 1/1 approximate crystals(Au-Ge-Yb1/1近似結晶の作製と超電導の観測)」

発表者:東海高校1年,大成高校1年のお二人

研究室:名古屋大学大学院 理学研究科 応答物性研究室

概要:第三の固体とも呼ばれる準結晶は、原子配列が周期性という秩序を持つ結晶とも、秩序を持たないアモルファスとも異なる、準周期という特殊な原子配列を持つ固体である。準結晶と結晶をつなぐ物質にあたる近似結晶について構造と超伝導の関係を調べた。作成したTsai型Au-Ge-Yb1/1近似結晶には2種類のクラスター構造が存在する。それぞれの試料に対して極低温における電気抵抗率測定、および交流磁化測定を行い、試料の構造の違いが超伝導転移温度の差異として現れているという結果が得られた。

今回も名大 MIRAI GSCからの発表は全て英語で行いました。

日本語と英語の配付資料を準備したおかげもあって,沢山の方々が興味をもって発表を見に来てくださいました。

「時間内に配付資料が売り切れてしまいました!」と発表者から嬉しい悲鳴(?)がありました。

また配付資料以外に,英語のボキャブラリーリスト(専門用語)や補足データの資料を用意して,工夫して発表した班もありました。

発表者のみなさま,おつかれさまでした!

集合写真(ハンドサインはGSC)

また今回は,過去に科学三昧へ参加したGSC修了生も来てくれました。修了生にとっても,科学三昧は忘れられない思い出の一つですね。

高校生にとって貴重な企画を準備してくださった,主催のあいち科学技術教育推進協議会並びに岡崎高校のみなさま、愛知県教育委員会のみなさま,今回もありがとうございました。

今回も最後までお読みいただき,ありがとうございました。

来年もGSC活動ブログをどうぞよろしくお願いいたします。

名大MIRAI GSC事務局

おまけ

クリスマスだったので,終了後にプレゼント交換をしました